বিশ্বজিৎ রায়

‘একটা বড় আশ্চর্য জিনিস দেখছি এই বাংলা দেশে, যে সব পুরুষ এখানে দেশনেতার সম্মান লাভ করেন …ঘর-ভাঙাভাঙির খেলাকেই তাঁরা উচ্চ রাজনীতি ব’লে ঘোষণা করেন।… এখানকার লোকে তাই তিলে তিলে কিছু গড়ে তোলবার জন্য দল বাঁধে না, দল বাঁধে গড়া জিনিসকে ভাঙবার পৈশাচিক আনন্দে।’ (সজনীকান্ত দাসকে রবীন্দ্রনাথ)

অতিমারি যে সঙ্কট তৈরি করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কৌশিক বসু ও এলা ভট্ট ‘প্রতিপালক সমাজ’ গড়ে তোলার গুরুত্বের কথা লিখেছেন (‘‘প্রতিপালক সমাজের খোঁজে’’, পৃ ৪, ২৯ জুন)। সেই সমাজ সহমর্মী হবে, বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করবে। লেখাটিতে অবশ্য কোথাও বলা নেই কী ভাবে কারা এই প্রতিপালক সমাজ নির্মাণ করবেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিসরের এখন যা চেহারা তা অনেকটাই সজনীকান্তকে বলা রবীন্দ্রনাথের কথার সঙ্গে মেলে। সুতরাং রাজনীতির-কারবারিদের কাছ থেকে কিছু আশা করা বৃথা।

প্রশ্ন হল ‘প্রতিপালক সমাজ’ কি কখনও ভারতবর্ষে ছিল? রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন এমন সমাজ ছিল। প্রাক-আধুনিক ভারতীয় সমাজের ‘কল্পনা’ তাঁর নানা রচনায় প্রকাশিত। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, রাষ্ট্রিকতার সাধনায় অতীত ভারত বিশ্বাস করত না। শাসকের উত্থান-পতন কালের নিয়মেই হত, কিন্তু উত্থানপতন-নিরপেক্ষ এক সমাজের অস্তিত্ব ছিল সেই দেশে। সেই সমাজ ছিল সহমর্মী, জন-সাধারণকে প্রতিপালন করার সামর্থ্যের অধিকারী। শাসক ভাল হলে তিনি সামাজিক হিতের অনুসারী হতেন আর শাসক খারাপ হলে সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হত।

রবীন্দ্রনাথ এই ভারতীয় সমাজের কল্পনাতেই অবশ্য নিজেকে আটকে রাখেননি, তা যদি রাখতেন তা হলে সেই অতীতচারী কবি-কল্পনাকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। অতীত-ধোওয়া জল খেয়ে কার আর কবে পেট ভরেছে! রবীন্দ্রনাথ ঠিক অতীতে আটকে থাকার পাত্র নন। ১৯০১-০২ নাগাদ এক রকম অতীত-মুগ্ধতা তাঁর মনে হানা দিয়েছিল বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। তাঁর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মৃগলালিত, হরিণপালিত ভারতীয় তপোবনের অক্ষম কার্বন-কপি হয়ে ওঠেনি, তিনি বিশ্বভারতী গড়ার কাজে হাত দিয়েছিলেন। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-উৎপাদন এই তিন ক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে সমাজ গড়ে তোলাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ বিষয়ে তিনি বিরল ব্যতিক্রম। তাঁর মতো করে কোনও অরাষ্ট্রিক মানুষ সে সময় এ কাজে হাত দেননি। জীবনের একেবারে প্রান্তবেলায় (১৯৪০) সজনীকান্ত দাসকে বলেছিলেন তিনি, ‘দেখ, আমার দেহ আজ অপটু, কিন্তু মন ছুটে চলেছে সেই…কল্যাণের আদর্শ ধরে। ইচ্ছে করছে, আবার সকলের সঙ্গে মিলে কাজে লেগে যাই।’

রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের আধখানা কেটেছিল উনিশ শতকে, বাকি আধখানা বিশ শতকে। এই দুই শতকে জীবন বিস্তৃত হওয়ায় তিনি নিজেকে সংশোধন করতে করতে এগোতে পেরেছিলেন। উনিশ শতকে ভারতীয় চিন্তকদের কাছে পাশ্চাত্যের আদলে নেশন, পলিটিক্যাল অর্গানাইজ়েশন, পাবলিক, এই ভাবনাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁরা ভাবতেন, অধিকার-সচেতন দাবিমুখর পাবলিক গড়ে উঠলেই অনেক রোগের নিরাময় হবে। রাজনৈতিক নেতারা লোক-জাগানিয়া বক্তৃতা দিতেন। তাতে দেশের নামে ‘ন্যাশনাল’ নেশা-উত্তেজনা বেশ জমে উঠত। অপরের কাছ থেকে কী আদায় করা যায় সে বিষয়ে দাবি উঠত আঠারো আনা, কিন্তু নিজেরা কী গড়ে তোলা যায় সে পরিকল্পনা এক আনাও করা হত না। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন ন্যাশনাল নেশা-উত্তেজনা দিয়ে কিছুই হওয়ার নয়। সমাজ গড়ে তুলতে না পারলে দেশের জনসাধারণের মুক্তি নেই।

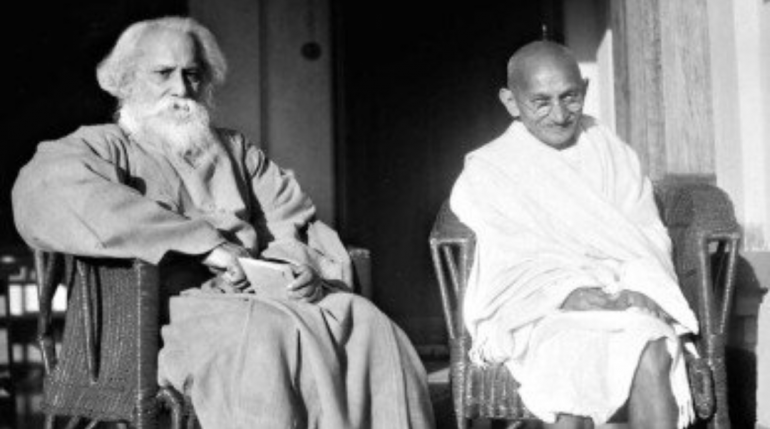

১৯২১ সাল। রবীন্দ্রনাথ নিউ ইয়র্কে, লেনার্ড এলমহার্স্টের কথা শুনলেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত কৃষিবিজ্ঞানের এই তরুণ ইংরেজ ছাত্রটি আদর্শবাদী, সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করার জ্ঞান ও শিক্ষা তাঁর ছিল। রবীন্দ্রনাথ সুরুলে পল্লি পুনর্গঠনের কাজে লাগালেন তাঁকে। এলমহার্স্টকে কবি জানিয়েছিলেন গাঁধীর সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় কথোপকথনের বৃত্তান্ত। এলমহার্স্ট তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় সেই রবীন্দ্রকথাকে ধরে রেখেছিলেন। ‘‘১৯২১-এ আমেরিকা-ইউরোপ ভ্রমণ শেষে ভারতে ফিরে দেখি আমার শান্তিনিকেতনের প্রায় সব কর্মীই রাজনৈতিক-পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বিচলিত।… আমি চেয়েছিলাম তারা সামনে ঝুঁকে পড়া রাজনৈতিক দিগন্তের বাইরে তাকাক, পুরনো হয়ে যাওয়া সংকীর্ণ ন্যাশানালিস্ট ধ্যান-ধারণা তাঁদের চোখ যেন বেঁধে না দেয়। এইজন্যই আমি তাদের মুক্তি দিতে চেয়েছিলেম… সুরুলের হাতে-কলমের কাজে (practical work)।’’ ‘পুরনো হয়ে যাওয়া সংকীর্ণ ন্যাশানালিস্ট ধ্যান-ধারণা’ বলতে রবীন্দ্রনাথ কি তাঁর জীবনের ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ পর্বকে বুঝিয়েছেন? ভারতীয় রাজনীতিতে মোহনদাস কর্মচন্দ গাঁধী তখনও যোগ দেননি। বঙ্গভঙ্গ পর্বে রাজনীতির পরিসরে কিছু দিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রবেশ করলেন। এই সময়েই গড়ে উঠল মুসলিম লিগ (১৯০৬), গড়ে উঠল নানা গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন। রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই বুঝলেন, এই সব রাজনৈতিক প্রকল্পের আবরণ থেকে চোখ আর মনকে মুক্ত করার কাজটা কত জরুরি। ইংরেজ মারার রাজনীতি আর ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি ব্যাধির প্রতিকার হতে পারে না। সমাজ-নির্মাণের কর্মপরিকল্পনা যখন তাঁর মাথায় ঘুরছে, তখন মহাত্মা এসেছিলেন কবির কাছে, রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁকে পাশে পেতে চেয়ে। রবীন্দ্রনাথ রাজি হননি গাঁধীর প্রস্তাবে। কী বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মহাত্মাকে তা জানা যায় এলমহার্স্টের স্মৃতিকথনে। বয়কটের কথা বলে স্বার্থপর-ক্ষীণদৃষ্টি স্বরাজবাসনা জাগানো, হিংসাকে নির্মূল না-করে আপাত অহিংস-আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবিধানের স্থায়ী চেষ্টা না করে রাজনৈতিক ভাবে হিন্দু-মুসলমানকে পাশাপাশি বসিয়ে দেওয়া এই সব ‘রাজনৈতিক প্রকল্পে’ রবীন্দ্রনাথের আর মন নেই। এগুলো ওপর থেকে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা, রোগের বীজ এতে মরবে না। তা মরবে সমাজ গড়ে তুলতে পারলে।

এক দিকে গাঁধী রাজনৈতিক পরিসরে অগ্রসর হলেন, অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ এগোলেন সমাজ গড়ার কাজে। জমিদার রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়ায় তাঁতের কারখানা গড়ে তুলেছিলেন, গুটিপোকার চাষ করিয়েছিলেন। অনভিজ্ঞতা সে সময়ে তাঁর লোকসানের পাল্লা ভারী করেছিল। সেই লোকসানের স্মৃতি মনে ছিল বলেই বীরভূমে তাঁর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যখন পল্লি পুনর্গঠনের কাজে হাত দিলেন তখন প্রয়োজনীয় শিক্ষা আর উপযুক্ত কর্মীদের সাহায্য নিতে দ্বিধা করলেন না। তিনি তখন জমিদার নন, প্রতিপালক সমাজ-নির্মাণকর্মী। হতে পারে খুব বড় পরিসরে তিনি কাজ করেননি, তবে বীরভূমের যে কয়েকটি গ্রামে তাঁর কর্মীরা কাজ করেছিলেন তা ছিল খুবই সুপরিকল্পিত ও নিবিড়। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-উৎপাদন ব্যবস্থার গ্রামকেন্দ্রিক সমর্থ পরিকাঠামো নির্মাণই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে ‘ব্রতী-বালক’-এর পৃষ্ঠায় সমাজ-গড়ার সেই কাজের হিসেব-নিকেশ পাওয়া যাবে। ‘‘গত ১৯২৫ হইতে ১৯২৮ এই তিন বৎসরে ১৩টি পরিবারকে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করান হইয়াছিল’’ (বল্লভপুর গ্রাম)। অন্যান্য কাজ: পয়ঃপ্রণালীগঠন ২৭২ গজ, ডোবা বুজান ১৮টি, জঙ্গল পরিষ্কার— দেড় বিঘা (১৩৩৫-৩৬ সাল, বল্লভপুর)। ‘‘পূর্বে গ্রামের লোকেরা নিজের নিজের বাড়ীতে তরীতরকারী লাগাইত না। বর্ত্তমান বর্ষে… ৪টি পরিবারে ফলের গাছ ও তরীতরকারীর বাগান করান হইয়াছে।’’ (বাঁধগোড়া) ‘‘গ্রামের সাঁওতাল রমণীদিগকে ও বালকদিগকে তাঁতের কাজ শিখান হইতেছে। বর্ত্তমানে ১০টি বালক ফিতা ও ৫টি পরিবারের রমণীগণ আসন বুনিতে পারে। ২টী যুবক শ্রীরামপুরী তাঁতে বস্ত্র বয়ন শিক্ষা করিয়াছে।’’ রিপোর্টের পাতা থেকে এমন বহু পরিসংখ্যান প্রদান করা যেতে পারে। আসল কথা হল গ্রামবাসীদের নিজেদের ভেতর থেকে তাগিদ জাগিয়ে তোলা, তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে স্বনির্ভর করা চাই, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিকাশ অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে পোক্ত করবে এই বোধের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সহযোগী কর্মীরা। মুসলমান জনসমাজের কাছেও যেতেন কর্মীরা। সমাজ তো সকলকে নিয়েই।

যদি প্রতিপালক সমাজের কথা ভাবতেই হয়, তা গড়ার কাজ রাষ্ট্রিকতার বাইরের মানুষেরাই করবেন। অতিমারি ও ঝড়ের সময় মাঝে মাঝে রাষ্ট্রিকতার বাইরে প্রতিপালক সমাজের মুখ উঁকি দিয়েছে ঠিকই। তবে কি না, প্রতিনিয়ত লেগে থাকা আর ব্যক্তিগত দানের বদলে স্থায়ী সামাজিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা বহু য়মানুষের, বহু মনীষার কাজ। এখন কাজটা আরও কঠিন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের মতো সমাজ-সংগঠক আজ নেই। আর পাইয়ে দেওয়া রাজনীতিতে পুষ্ট পাড়ার ক্লাব-কালচারের মোচ্ছবে তুষ্ট সাধারণ্য রাজনীতির বাইরে সামাজিক সংগঠনের কথা ভাবেনই না। আশা বড়ই ক্ষীণ।

বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী